- 価値創造

ストーリー(PDF) - CEO

コミットメント - COOが語る

成長戦略 - CHOが語る

人材戦略 - CFOが語る

財務戦略 - 最新

クリエイティブ

レポート - 社外取締役の

主なコメント

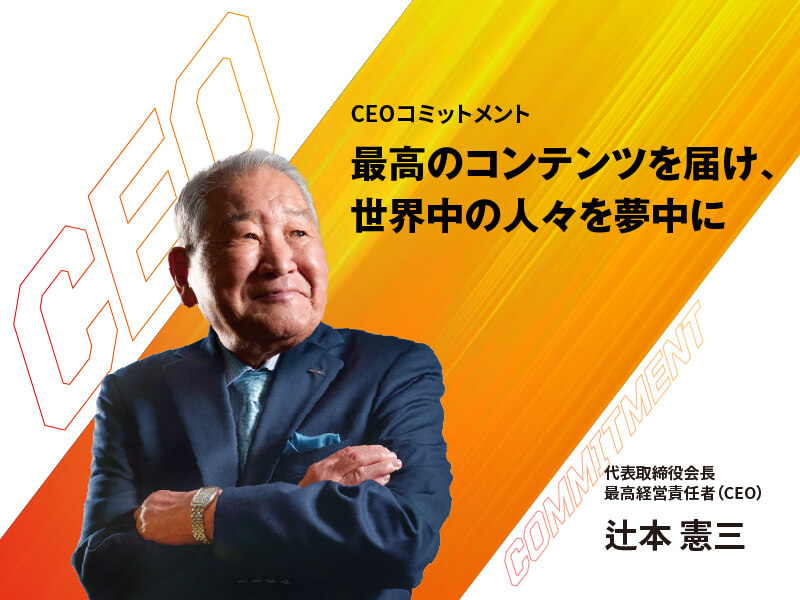

世界レベルの開発力と経営基盤で、持続的に企業価値を創造

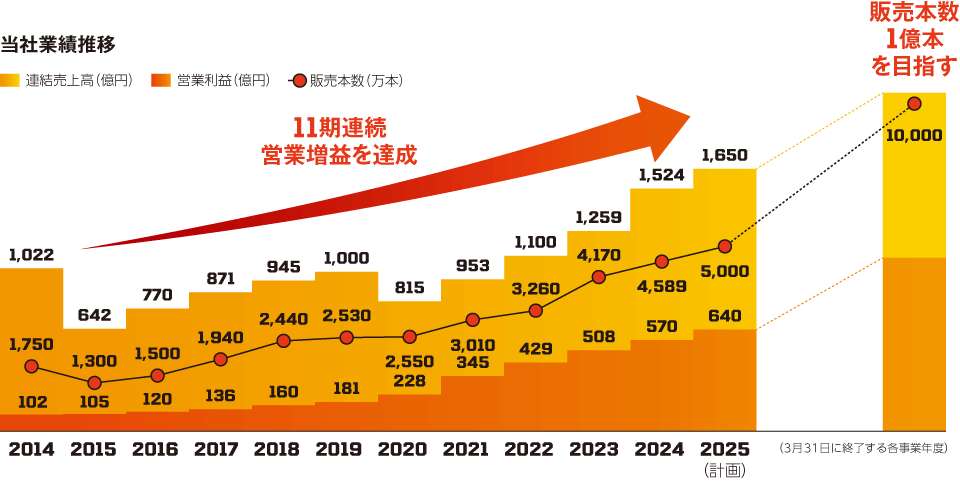

当社は昨年2023年6月に創業40周年の節目を迎え、2024年3月期では、11期連続での営業利益増益、および7期連続での全ての利益項目の最高益更新を達成しました。

ひとえに、ユーザー・株主・取引先をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援、そして、何よりも最高品質のコンテンツを世界中にお届けしようという社員全員の思いがあったからこそだと、深く感謝しております。

今年は、当社にとって新たな10年の始まりとなります。当社グループは2020年3月期より「毎期10%の営業利益増益」という経営目標を掲げていますが、今後も確固たる理念と戦略のもと、当該目標の達成と持続的な企業価値の向上に取り組んでいきます。

経営理念・ビジョン

当社グループの経営理念は「ゲームというエンターテインメントを通じて『遊文化』をクリエイトし、人々に『笑顔』や『感動』を与える『感性開発企業』」であり、創業以来不変のものです。また、「ゲームは嗜好品であり人生に不可欠なものではない。だからこそ、ユーザーが面白いと思う世界トップクラスのブランドでなければならない。」私のこの考えは、エンターテインメント業界に飛び込んだ50年以上前から変わっていません。この価値観は企業文化となって、「大阪から世界へ」を合言葉に、常にトップクラスを目指す自負心が社員一人ひとりに刻み込まれています。

こうした理念や価値観のもと、新たな10年で、私は最高のコンテンツで世界中の人々をもっと夢中にさせていきたいと考えています。

当社グループは多数のオリジナルのIPを保有しており、それを高度な開発力・技術力により最高のゲームコンテンツとして創出することができるのは、当社ならではの独自性であります。そのような当社のコンテンツに触れる時間や体験に、世界中の人々が夢中になっている。そうした“熱量”を生み出していきたい。それが私の目指すビジョンになります。そしてこれらは、人々の生活の豊かさや彩りへの貢献にも繋がっていくと考えています。

そのためにも世界の一人でも多くの人に当社のゲームを遊んでいただきたく、年間販売本数1億本を長期的な目標として掲げています。2024年3月期には、9期連続での販売本数増を達成し、約4,590万本まで来ているところです。まずは2025年3月期にて、5,000万本への到達を計画しています。

経営戦略

先ほども触れたように、当社の独自性は、①全世界でブランド化された多数の人気IPを保有していること、②世界最高品質のゲームを継続して生み出す開発力・技術力です。これまでもこれからも、この2点が当社の根幹をなすものとなります。

直近の10年の重点方針

2010年代半ばまでは、大型新作の有無によって業績が大きく変動するというビジネス構造上の課題を抱えていました。そこで当社グループは、安定した利益確保ができる企業体質の確立こそが最優先事項と位置づけ、ディスク中心の販売ではなくデジタル販売を主とするビジネスモデルへの転換を推進してきました。デジタル販売へシフトすることで、コンテンツを全世界に向けて長期間にわたり販売することができるようになり、柔軟な価格設定も可能となりました。結果、世界のより幅広いユーザー層に当社のゲームを購入いただけるようになりました。また、デジタル販売では製造原価がかからないうえ、発売後一定期間を経た「リピート作」は基本的に開発費の償却も終わっているため、リピート作を中心としたデジタル販売が収益性を高め、安定した利益の源泉となりました。

並行して当社グループが注力してきたのが、①コンシューマプラットフォームに加えて、PCプラットフォームへのコンテンツ提供と、②販売データの分析です。PCは全世界に普及しており、世界中のゲームユーザーにデジタルコンテンツを届けるうえで核となるプラットフォームだと考えています。PCへの対応強化により、230を超える国・地域にまで販売が拡大しました。そして、全世界での販売データを一元管理して傾向を分析し、マーケティング施策の立案や今後の販売本数シミュレーションに活用してきました。

これらの取り組みが奏功した結果、11期連続の営業増益を達成し、収益性の向上による経営基盤の安定化と持続的な成長を実現することができました。会社として、一つ上のステージへと上ることができたと考えています。この10年で築き上げたビジネスの形は、今後も基本方針として継続していきます。

そして、全世界で長期間にわたって拡販することができるのは、「グローバルでブランド認知された、トップクラスのゲーム」であるからこそであり、当社の独自性と密接に結びついています。この点は当社グループならではの優位性であると自負しています。

これからの10年の重点方針

次の10年では何を目指していくのか。私は、会社としてのさらなるステージアップに取り組んでいきたいと考えています。

一つ目は、「全世界の隅々までの」当社ブランドの浸透とユーザーの拡大です。230を超える国や地域で当社のゲームが販売されているとはいえ、まだまだ販売本数やユーザー数の少ない地域も多く、当社のIPブランド・コーポレートブランドが浸透しているとは言えません。その浸透範囲を広げてユーザーベースをさらに拡大していくことが、次のステージとして目指すものであり、次の成長ドライバであると考えています。

二つ目は、持続的な成長を支える体制の再構築・強化です。次の成長ドライバを推進していく土台として、人材投資の強化、開発体制・設備投資の強化をはじめとする体制の再構築・強化は必要不可欠です。

最後に、ステークホルダーとの健全な関係の構築です。会社としてのステージアップに伴い、社会的な責任を踏まえた関係の構築にも一層注力していきます。この3点について、改めて順にご説明します。

全世界の隅々までのブランド浸透・ユーザー拡大

国・地域の特性に応じたマーケティング強化

当社ブランドをより一層浸透させていくには、全世界のマーケットを細かく見て、国や地域ごとの特性を捉えていく必要があります。各国・地域にどのような潜在的ユーザー層が存在し、その方々に当社ブランドのファンになってもらうには、どのような商品、価格、販売チャンネルおよびプロモーション施策がそれぞれ効果的なのかを見極めていかなければなりません。そのためには、販売データや市場データの分析をより一層深めつつ、さらに、得られた知見を具体的な施策やアクションに繋げ、その効果検証をする、という一連の取り組みが重要であると考えています。このサイクルを積み重ねていくことで、マーケティングの精度を高めていきます。

映像への投資

もうひとつ、さらなるブランド浸透に向けて強化したいと私が考えていることが、映像作品への投資とその活用です。映像はゲームよりも手軽かつ短時間で世界観やストーリーを伝えることができます。当社のゲームを遊んだことがない方々に対しても、より間口の広い当社IPへの入口となります。

今後は、当社IPの映像製作に積極的に投資を行い、全世界で観られる映像作品数を増やしていきたいと考えています。

持続的な成長を支える体制の再構築・強化

人材への投資

当社は、持続的な成長を支えるものとして、何よりも必要なのは人材への投資の強化であると考えています。その方針のもと近年推進しているのが人材投資戦略です。

その先駆けとして、2022年4月に報酬制度の改定とCHOの新設、人事関連組織の再編を行い、報酬改善をはじめとする様々な改革を行ってきました。引き続き、人材の確保・育成と働きやすい環境のさらなる整備に取り組むとともに、社員の貢献意欲や士気を一層高めることができるよう経営として注力していきます。

「遊び」の進化に対応できる開発体制・設備投資

日進月歩で進化する業界に50年身を置いてきた私が常に感じているのが、「世界一面白いゲームを生み出すためには、最高水準の技術が必要不可欠である」ということです。積極的な開発投資を行っており、事業所内外に世界最先端の開発設備と開発環境を備えています。

「最高品質のゲーム開発」を継続していくためには、常に最先端を走り続け、新技術、新サービスへ迅速に対応できる体制の構築が不可欠です。クリエイターに快適な環境を提供するための、開発スペースの拡大も重要です。そうした開発体制・設備への投資は今後も一層力を入れて行っていきます。

中期ラインナップの整備

リピート作販売の伸長が当社グループの成長ドライバとなっているとして、一方でその源となるのは最高品質の新作です。持続的な成長を実現していくためには、安定的で戦略的な新作の供給が欠かせません。

当社は元より、中期的なタイトルポートフォリオマップ「60ヵ月マップ」を運用してラインナップの管理を行っていますが、タイトル構成の是非について改めて経営・開発・事業で意見を出し合いながら整備・強化を進めています。そのうえで、ラインナップの実現に必要となるパイプラインの増強にも、上述の人材投資や開発投資とあわせて取り組んでいきます。

コーポレート・ガバナンス体制の強化

次の10年の持続的な成長のためには、健全なコーポレート・ガバナンス体制も必要不可欠です。そのために、取締役会の体制強化と実効性の向上も継続的に行っていきます。当社は、6月の株主総会で新たに1名の女性取締役を選任するとともに、グローバルでの事業拡大と今後の企業成長に向け、国際性などのスキルを持つ取締役の確保にも努めています。引き続き、経営体制の強化を推し進めるとともに取締役会に多様な視点を取り入れることで、持続的な成長と適切な監督機能を発揮できる体制を目指します。

加えて、当社は、社外取締役の確保と参画機会の拡大も取締役会の実効性の向上に肝要であると考えています。6月の株主総会で、業務執行取締役の報酬制度を見直し、報酬の業績連動性を高めるとともに、新たに株式報酬制度を導入しましたが、これらの施策についても社外取締役が過半数の指名・報酬委員会や、社内取締役と社外取締役の意見交換会を通じ、議論が重ねられてきました。今後も会社のステージに応じた適切な社外取締役の確保と機会の充実により、取締役会の監督機能強化を図っていきます。

さらに、私はこれまで、経営判断する材料(資料)を原則数値化し、いわゆる「経営の見える化」に取り組むことで、一貫した経営を行ってきました。言葉でなく数字で示すことで恣意性や思い込みを排除し、問題点を見つけ出しやすくすることにつながり、社外取締役や社員とも共通言語として対話することができます。このように、経営者として作り上げてきた仕組みや培ってきたノウハウ、経験を後継者に理解させ、実行できるようにすることも創業経営者の務めです。後継を鍛え上げ、「経営理念」「仕組みの整ったコーポレート・ガバナンス」をかみ合わせることで、引き続き持続的な成長を実現します。

この他、リスクの管理体制の強化もコーポレート・ガバナンスにおける重要な課題であり、当社における適切な体制の構築に向けて準備を進めています。

ステークホルダーとの健全な関係の構築

サステナビリティへの取り組み

会社の成長に伴い、当社グループに対する社会的な期待も高まっていると感じています。私は、そうしたご期待に応えていくことが、ステークホルダーとの健全な関係の構築に繋がり、ひいては企業価値の向上や会社としての持続的な成長にも通じてくると考えています。

このため、SDGsが掲げる持続可能な社会づくりの目標を踏まえ、環境、社会問題における共通課題の解決に積極的に取り組んでいきます。

1.環境への配慮

当社グループは、これまでも他社に先駆けてデジタル販売を強化するなど、事業活動を通じて環境負荷の低減を図ってきましたが、気候変動等の環境への対応は地球に住むすべての人々が協力すべき課題ととらえ、当社事業所に再生可能エネルギーを積極的に導入するなど、CO2排出量の削減に努めています。当社のようなデジタルコンテンツの販売という業態は他業種と比較して環境への負荷が低いですが、今後も環境保全につながる取り組みを推進していきます。

2.情報セキュリティ

データを扱う企業として、それらの価値や権利を守ることも重要です。グローバルでのブランディング推進の一環として、インターネット上の海賊版や違法動画に対しては、常時から検知・削除を行うなど、継続した対応を行っています。また、近年では、デジタルネットワーク技術の浸透に伴い、国内外の様々なサイバーリスクへの対策が不可欠です。当社は、外部アドバイザリー組織であるセキュリティ監督委員会を設置し、PDCAサイクルに基づく情報セキュリティ体制の維持および強化を図っています。

3.社会貢献活動

当社グループは、事業活動以外にも、様々な活動を通じて企業としての社会的責任を果たすことで、よりよい未来の実現を目指しています。このため、連結営業利益の一定割合を原資として、積極的な社会貢献活動に取り組んでいます。

社会福祉支援としての各種寄付活動の実施や地域・文化・技術・スポーツ振興支援として、「大阪から世界へ」のスローガンのもと、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)への『MONSTER HUNTER BRIDGE(モンスターハンターブリッジ)』の出展等を行っています。

今後も、こうしたサステナビリティへの取り組みを通じてすべての人々が安心してゲームを楽しめる世界の実現を目指していきたいと考えています。

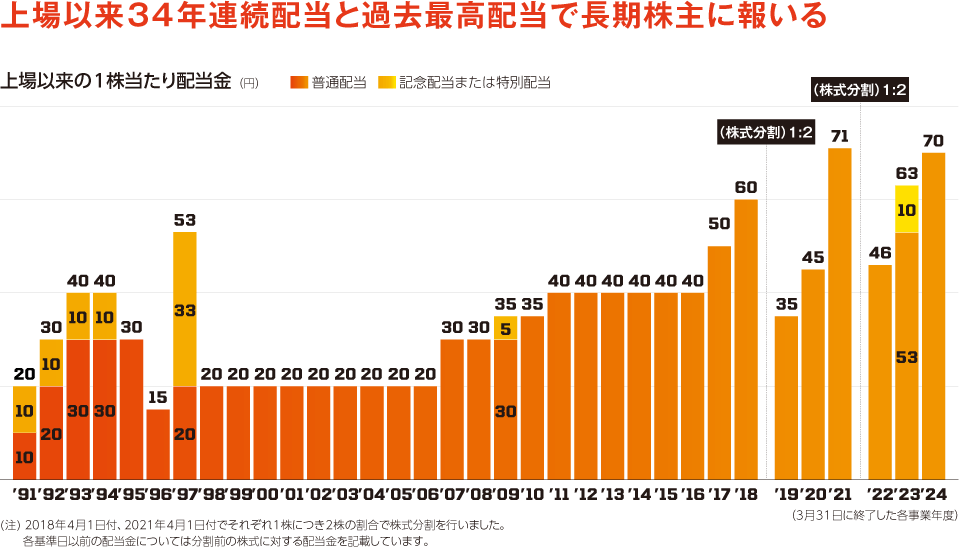

株主への利益還元

私は、「企業として安定的な成長を遂げるとともに、長期株主には安定的な増配で報いたい」という信念で、創業以来41年間経営を行ってきました。このため、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと考え、将来の事業展開や経営環境の変化などを勘案のうえ、配当を決定しています。

株主還元の方針としては、①投資による成長などにより企業価値(時価総額)を高めるとともに、②連結配当性向30%を基本方針とし、かつ安定配当の継続に努めること、としています。

また、自己株式の取得については、機動的に判断していきます。

2025年3月期の配当については、期首に1株につき2株の割合で株式分割を行っており、年間36円を予定しています。今後も、会社の成長にあわせた安定的な利益還元に努めていきます。

ここまで、次の10年に向けた持続的な企業価値向上のための要諦を述べてきましたが、私は、ゲーム業界を長年走り続けた経営者として、これからもさらなる企業成長を図り時価総額を増大させることで、株主や投資家、ステークホルダーの皆様のご期待に応えていきます。

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)